| ロックはクズのためのモノ・・・・・・古泉智浩・「バンドしようぜ」 |

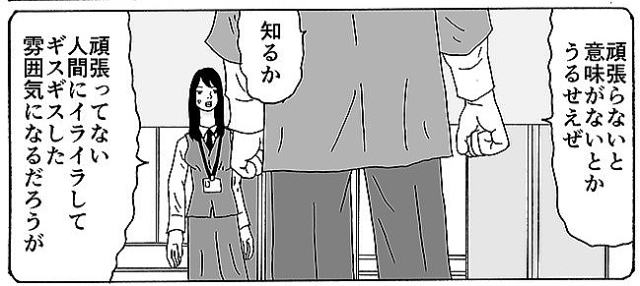

第30話でのこの最初の4行のセリフは本当にカッコいい。

|

https://mag.mysound.jp/より

|

昔、酒呑んで良くこんな話になったっけ。

日本のロックが何で詰まらないのか?っちゅうと、要はデビューアルバムから2枚目、3枚目とリリースするたびに進化し過ぎるせいだ・・・・・・と。曲や演奏テクニックだけでなく、アレンジ、音質、どこをどう頑張ったのかヘタすりゃ声域まで広がってたりする。その何ともチマチマと小器用、あくせくしてるカンジが如何にも日本の中産階級的でロックぢゃねぇ!小賢しいんぢゃい、ヴォケッ!ストーンズ見てみろ!殆ど何も変わっとらんやないかい!もっとドーンと構えんかい!ってな議論だ。

・・・・・・とは申せ、ロックっちゅうたかて初期のロックンロールやパンクならともかく、他にも随分と多岐に分かれてるワケで、一概にそうとも言えないのは良く分かる。しかしながら、この暴論にも一面の真理があるように思える。実際、当時の日本のロックシーンに漂う「何とも言えずお行儀良くまとまった雰囲気」には、たしかにそんな感じがあったように思う。まぁそんなんだったからこそ自主制作・・・・・・所謂「インディーズ」なんてのが異様に盛り上がったんだろうけどね。いやいや、その前に起きたパンク・ムーヴメントだってそうだった。大資本が〜っ!とかコマーシャリズムが〜っ!とかどぉこぉ言う以前に、テクニック至上主義でゲップが出るほど豪華に凝った音作りが是とされドヤ顔で横行するロックシーンに対して心底ウンザリしてる層は意外に広かったってコトだ。そんな何でもかんでも上昇志向でやってられっかい!もっとグダグダでもエエやんかい!みたいな。

当然ながら酒呑んでの他愛無い話なんで、結論なんて出るワケもなし(・・・・・・いや誰も結論なんて出ないことは初めから分かってんだけどさ)、ウダウダと全く以て非生産的なままのアホな議論は日付が変わっても続いたりするのだった。まぁ、一種の「日本のロック」っちゅうお題についての大喜利みたいなモンだった。

今ならハッキリ言える。ロックはどこか根っ子の部分で、クズのためのモノでなくちゃならない・・・・・・と。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そんな世界観を漂わせたマンガがネットで連載されてる。ヤマハがやってる「MySoundマガジン」ってポータルで連載されてる古泉智浩の「バンドしようぜ」って作品だ。1回が5ページくらいで、もう30話くらい続いてる。作者の古泉智浩はガロ系出身で今は新潟在住、寡作でマイナーながらも作品の多くが映画化されてるというひじょうに不思議な立ち位置の漫画家だ。何でも実はけっこうボンボンで、祖父は日本の米菓のガリバーである亀田製菓の創業者らしい。

作風としては、鬱屈した気持を内面に抱えながら、マイナーなままお笑いや音楽の世界であがいてたり、平凡な日常に埋没してる人物が主人公になってるコトが多い。、ルックス的にもあんましイケてなかったりする。この作品でも主人公は、家電量販店で主任をやってる45才、如何にも風采もウダツも上がらないオッサンだ。夢も希望もとうの昔にどこかに捨ててしまったようなカンジで、口うるさいヨメと引き籠りの18才の息子を抱え、15年前に中古を50万で買ったボロボロのマーチで日々職場である国道沿いの電気店に通っている。絵に描いたような・・・・・・ってマンガだからそらまぁ絵なんだけど(笑)、日本中のどこにも居そうなティピカルな中年オヤジだ。

そんな彼がちょっとだけ違うのは、週に一度、スタジオに入ってのバンド活動をズーッと続けてるってコトだ。ドラマーの彼がリーダーとして率いるそのバンド名前は、「信濃リバーサイド」・・・・・・計算し尽くされたダサさだなぁ〜(笑)。擬音のフリ方がこれまた計算づくのダサさで、「ドンパン・ドドパン」とか「ベベン・ベベン・ベベン」とか、ホンマもぉナサケない。

バンドといっても決してプロフェッショナルなモノではない。80〜90年代の歌謡ロックをユル〜くやってる、本人曰く「コピーでもカバーでもない」趣味のアマチュアバンドである。たまに地元のライブハウスとかに出演したりもしてる。

彼がバンド活動をしてるコトをどっかから聞きつけた部下の若いオネーチャンが興味を持って、あれこれパワフルにちょっかいを掛け始めるトコからストーリーは始まる。

だからってそんな壮大なドラマが起きるわけではない。主人公がイヤがってるにも拘らずオネーチャンはバンドにムリクリにキーボードとして加入し、美人でボイン(←そんな風にキャラ紹介されてるからそのまま使ってみた、笑)なもんでバンド内にちょっとしたさざ波が立ったり、ヨメの無理解にブチ切れて中古のS660を主人公が後先考えず買ったり、或いは他のメンバーや周囲の人間のいろんなサイドストーリーが挟み込まれながらユル〜く話は進んで行く。

そのうち彼女は如何にも若さゆえのバカさとアオさ加減丸出しで、ポジティヴにアマバンコンテスト出場なんぞを皆に提案したりする。主人公とギターは反対、ボーカルのトウの立ったオバハンは賛成、高校教師のベースはどっちつかずで、バンド内がちょっとばかしガタガタしたりもする。上に引用した画像はそのクダリの一部だが、この辺からマンガは俄然深みを帯びてくるのである。オネーチャンと主人公とのやり取りは素晴らしいネームが続き、ここまでの連載の中の白眉と言えるだろう。

------だってせっかく練習してるんだし、目標とかあった方がきっと……

------目標なんかない方がいいんだ!

------あのさ、オレは自分の演奏を誰かに聴いて欲しいとは全く思わない。本当はライブもしたくない。

------えええーっ?音楽って人に聴いてもらうものですよね。

------ちがうね。音楽は人に聴いてもらうものと、勝手にただ演奏するだけのものがある。

------世の中には向上心のない人間がいる。それがこのオレだ。

------じゃあなんで、毎週スタジオ借りて練習してるんですか

------何も頑張らなくていいこのバンドが丁度いいんだ

------でも頑張った方が楽しくないですか?

------出たな。才能あるやつの頑張れ。ふっ、頑張るとか頑張れとか、頑張らないと意味がないとかうるせえぜ。知るか

------分かってねぇな。おれはただ自分の叩くドラムに合わせて演奏してもらいたいだけなんだ。

最早、下降倫理と呼んでもいいくらいの、何かとポジティヴであることが無責任・能天気に称揚される時代に、それに背を向けた強烈に消極的な主張を、ワイシャツにネクタイ、法被っちゅう電気屋特有の珍妙な恰好の主人公が珍しく熱くなって語るこのシーンはたまらなく面白く、そして悲しくもリアルに胸に迫る。

「ロックはおれの人生だ!」な〜んて、歯の浮くような恥ずかしいセリフをほざくミュージシャンが以前は多かったけれど、余程この中年の、昏い眼差しで冴えないオヤジの方が「ロック(この場合はバンド)はおれの人生だ」と主張してるし実践してる。それどころかただの空疎な掛け声でない”No

Music/No Life”とは、このようにひじょうにみっともない状況こそが正しいのではないかとさえ思えてくる。

向上・上達・前進・洗練・改善・切磋琢磨・軋轢・対立・上昇・動員・メジャー・人気・売れ行き・野心・・・・・・それらがなくちゃロックぢゃないってか!?ロックでクズっちゅうたら、酒やらドラッグやらに耽溺して自堕落な日々を送ることだけかい!?

市井に埋没し、何の向上もないままウダウダと、進歩も退化もなくそのまま居続ける意志・・・・・・それはお世辞にもイケてるとは言えないし、かなりのクズっぷりでもあるが、その「どうしようもなさ」は、それはそれでかなりロックしてるぢゃんかよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

かつて中島らもがエッセイで、京都は銀閣寺近くにあったロック喫茶・「ダムハウス」で見た山口富士夫について書いてた。年代的に言えば70年代初め、「村八分」で出て来た前後ではないかと思う。

文庫本は全部売り払っちゃったんで詳細を読み返せないのだが、要はリリリのラリリで立ち上がってトイレにでも行こうとしたのがよろめいて、床踏み抜いてそのまま足が抜けなくなったのである・・・・・・で、それで特に怒ることも暴れることもなく、無様に倒れたまましばらくしてノロノロと放った言葉が、「おいおい〜、早く誰かなんとかしてくれよ〜」だった・・・・・・と。

「バンドしようぜ」に一貫して漂う「どうしようもなさ」には同質の匂いがある。作者はすごく分かってる・・・・・・とおれは思う。無料で読めるので是非皆さんにもお勧めしたい。 |

|

| 2020.02.20 |

|

----Asylum in Silence----秘湯 露天 混浴から野宿 キャンプ プログレ パンク オルタナ ノイズまで

Copyright(C) REWSPROV All Rights Reserved |

|

|