| 2019 福島(初日・前半) |

|

|

まだちょっと春真っ盛りというには早い時期、福島方面にやって来ました。

ぶっちゃけいささか寒かったりします。 |

|

ここがどこかっちゅうと白河東方の山際、周辺は長閑な風景が広がっています。 |

|

そこから低い山に向かって登って行くと、神社が見えてきました。 |

|

丁度中腹あたり、都々古和気(つつこわけ)神社です。 |

|

こぉゆう由来書って、必ずちょっと「てにをは」がおかしいのが味があって良いっすね。 |

|

さらに登るとすぐに山頂に到着。 |

|

建鉾山です。

標高は402mとなってますけど、比高で言うと100mもないくらい。 |

|

・・・・・・で、この小さな石が「建鉾石」といって、なんと!日本武尊が東征の際にここに鉾を立てたとか。

眼下に村が一望できて眺望絶佳。 |

|

・・・・・・ま、あくまで伝説ですな(笑)。

まだ朝早いし寒いので早々に下りることにします。

|

|

ちなみに山頂直下、神社の反対側に当たるところは「御宝前」と呼ばれる禁足地で、今は森に埋もれちゃってますが、巨大磐座があるらしいです。 |

|

日本武尊に因んだ石碑が建てられてます。

ぶっちゃけ日本武尊って、古事記では大きく取り上げられてますけど、日本書紀ではそれほどでもなかったりする謎キャラだと思います。 |

|

ともあれ、朝からナカナカの磐座が見れました。 |

|

そのままさらに東に行って磐城石川の町に入り、最初に到着したのがココ、鹽竈神社。 |

|

すぐ近くの石都々古和気神社の摂社のようですが・・・・・・ |

|

拝殿後方には巨大磐座がドーン!

特に名前が付いてないのが不思議なくらいに迫力ある巨石です。 |

|

すぐ近くには水郡線の線路が通っており、ディーゼルカーが通過して行きました。 |

|

階段下にもいわくありげな巨石がドカーンとあります。

これも無名。 |

|

ここ石川町は「日本三大ペグマタイト鉱床」と言われ、ダイヤモンド以外のほぼあらゆる鉱石が産出することで有名。

ちなみにあと二つは、中津川の苗木・大津の田上だそうです。 |

|

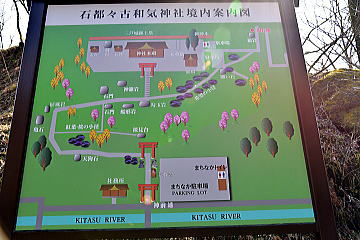

・・・・・・って講釈はともかく、すぐ東の本丸である石都々古和気神社に到着。 |

|

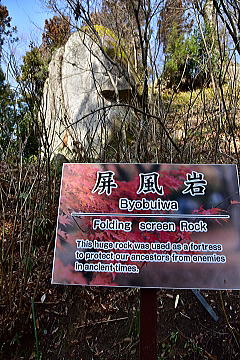

ここは山上までの参道に巨石が点在することで有名。 |

|

・・・・・・なんですけど、近年のパワスポブームで儲かったのか、道が見事に舗装されちゃってまして、何だか味気ない。 |

|

看板も親切なのは良いんですが、いささかワビサビに欠けますね。 |

|

ほれ、俗に言うぢゃないですか、「神錆びる」あるいは「神寂びる」って。 |

|

一通り、よくある名前の付いた巨石の間を上がって行きます。 |

|

あと、撮影には良いカンジなんですが、如何せん人が結構来るのも難点のど飴。

まぁ街中ですもんね。 |

|

頑張った方が良かったかなぁ~・・・・・・って、頑張るのはワタシではないんですけど(笑)。 |

|

ひじょうに立派な本殿。 |

|

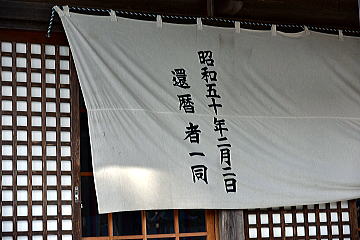

面白いことに、還暦を迎えたグループが何かを奉納する風習があるみたいです。 |

|

裏手の方に伸びる石畳のも綺麗に整備されてます。 |

|

これでは太陽の光を反射することはムリかも・・・・・・(笑)。 |

|

ちょっとゴーストが入ってしまいました。 |

|

何か、JKみたいな格好ですねぇ。 |

|

しかして年齢はその何倍か・・・・・・ドツかれるな(笑) |

|

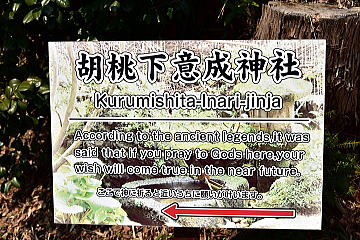

何か磐座がありそうな気がして摂社の胡桃下意成神社にも寄ってみます。 |

|

ちっちゃぁ~!

特に石関係はありませんでした。 |

|

地元の名工・小林和平の手になる狛犬、って説明がありました。

誰かは知りませんが。 |

|

折角なんで御朱印も貰うことにします。 |

|

これは最近のヨメの趣味。

かなりの勢いで貯まってってます。 |

|

川を挟んだ対面の石尊山に行ってみようとしてスゴいのを発見。 |

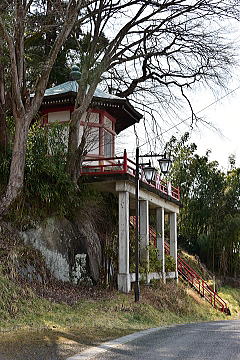

|

何とまぁ懸崖造りぢゃあ~りま温泉!

まぁ鉄筋コンクリートなのはちょとアレですけど・・・・・・。 |

|

太子堂といって、上には夢殿を模したような六角堂が建っており、中には聖徳太子像が立ってます。 |

|

由来等は一切不明。

戻ってから報告したんですが、懸崖造りのオーソリティであるTwosocksさんもココはご存じなかったようです。 |

|

ひょっとしたらワタシ、懸崖造りハンターの才能があるのかも(笑)。

何だかんだで既に5~6ヶ所見付けて情報提供してますもんね。 |

|

さて、石尊山は山というにはあまりに低い山ですが、、ココにも巨石祭祀の場が残ってます。 |

|

眼下に広がる石川の町並み。

山の低さが分かりますね。 |

|

ありました。

ちいさいけれど大山阿夫利神社です。 |

|

石龕タイプですね。 |

|

ちなみに奥の方に歩いてくとさらに巨石が林立してるところがあって、そこにも石龕がありました。

こうした石龕は関東以北に多い気がします。 |

|

ともあれ石の町だけあって、岩石祭祀もあちこちであったみたいですね。 |

|

山を探せばまだまだありそうでしたが、迷っても怖いので下ります。 |

|

下ったら下ったでまた別の神社。

近津神社です。 |

|

寒い中かなり頑張ってくれたんで、近くの猫啼温泉に立ち寄ることにしました。

井筒屋と西田屋、少し離れて元はカタクラ別邸だった薬王館の三軒の旅館があるだけの寂しい川沿いの鉱泉場です。 |

|

井筒屋は昔入ったことがあるんで、今回は小さい方の西田屋へ。

元は混浴だったのを仕切ったと思しき浴室。 |

|

分析表をコピーしただけの効能書きの方が個人的には好きかも。 |

|

まったく飾り気のない脱衣場が好ましい雰囲気。 |

|

冷鉱泉らしく浴室に比して浴槽はかなり小さいです。

五角形ってのは滅多にない形かも。 |

|

こちらは女湯、湯舟はやっぱし五角形。

広さは倍くらいあります。 |

|

湯気が濛々でスッキリ撮れません。

ぶっちゃけ浴室内部の撮影はパンフォーカスが基本なコンデジの方がチャンと撮れます。 |

|

あんまり寒い思いさせて風邪引かれたらタイヘンですもんね。 |

|

昔ながらの造りで、渋い佇まいを見せる旅館内部。 |

|

何となく泊まってみたくなりました。 |

|

ちょっと褪せ気味の臙脂のカーペットが雰囲気に良く似合ってます。 |

|

うわ!またナナメってしまった!

ホンマ水平出しがヘタやなぁ~・・・・・・。 |

|

雛人形もやっぱし人形、ジーッと見てると何となく怖い。 |

|

冬は実際に燃やしてるんでしょうね。 |

|

隣の井筒屋旅館の方が規模も大きく、こちらはまったく目立たない存在なんですけど、シブい佇まいがとても気に入ってしまいました。 |

|

旅館全景。

こうして見るとモダンそうですが、中は純然たる和風旅館ってギャップが面白い。

この後はいわきを目指して南東に向かいます。 |

----Asylum in Silence----秘湯 露天 混浴から野宿 キャンプ プログレ パンク オルタナ ノイズまで

Copyright(C) REWSPROV All Rights Reserved |

|

|