| 2015 群馬〜埼玉(二日目) |

|

|

翌朝。

相変わらずこれといった特徴の無い里山の風景が広がっています。 |

|

手前が宿泊棟。

こう言ったらなんですが、昔の玄関先でみんな靴脱ぐ学生下宿みたいな雰囲気でした。 |

|

さて、カーナビとグーグルマップを頼りにやって来たのは・・・・・・ |

|

一部ではひじょうに有名な・・・・・・ |

|

広大な荒れ地の中に残る・・・・・・ |

|

これ!

散々引っ張っといてこれかい!?ってお叱りを受けそうですが(笑)。 |

|

これ、工事半ばで放棄されちゃったゴルフ場のクラブハウスになる予定だった建物です。 |

|

典型的なバブルの置き土産ですね。 |

|

ゴルフ場になるハズだっただけに、周囲には広大な荒れ地が広がっています。 |

|

ともあれ硬質でアブストラクトな感じは古代神殿の廃墟のようでもあります。 |

|

後方の枯枝みたいなのは、ニョキニョキ生えた鉄筋。 |

|

ここが素晴らしいのは、ヤンキーにもサバゲーマニアにも荒らされずにそのまま時間が止まっちゃってるトコでしょう。 |

|

あと、雑草に埋もれてないのも前日の磐戸鉱山同様、個人的には好感度大。 |

|

ホント、密林状態になった廃墟もそれはそれで味があるんですけど、ナサケ容赦なく蔓延するのと虫がイヤなんです。 |

|

多分、ある日突然支払とかがストップしたんでしょうね。 |

|

バブルが残してったものが全部悪いワケでもないのかな?と思います。

こんなにも撮影ロケーションとしては素晴らしいんですから。 |

|

ここはまた別の機会にジックリ探訪してみたいと思いました。

しかし、ゴルフ場ってクラブハウス周辺以外は避雷小屋くらいで、あまり何も施設無かったりするんですけどね。 |

|

次ぐのポイント到着。

これまで自分の中の観光空白地帯である神流川を遡った谷底です。 |

|

日当たりの悪い渓谷に埋もれるようにしてありました。 |

|

ここも廃墟としてはひじょうに有名な物件である・・・・・・ |

|

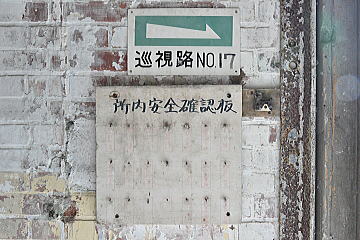

矢納水力発電所跡です。

煉瓦に漆喰の荘厳とも言える大空間が広がってます。 |

|

調べてみると昭和41年まで使われてたそうで、廃墟になってもう50年近く経つんですね。 |

|

踏み抜きそうな階段を上がって2階から撮影。 |

|

床にはこのように巨大で深い穴が何ヶ所か空いてます。

撮影に夢中になってるとタイヘン。 |

|

こうして見るとけっこう明るく写ってますが、実際はかなり暗く、この辺は殆どISO3200になってました。

今のカメラの暗所性能には舌を巻きますね。ピントは正確だし、等倍にでもしない限りはノイズも目立たないし。 |

|

発電所外壁のお約束。送電線の跡。 |

|

ちなみに埼玉県で最初に出来た水力発電所だったようです。 |

|

日当たりの悪いトコに立ってるワリには建物自体はまだシッカリしてる印象。

煉瓦の壁もそれだけで絵になる背景です。 |

|

結構長い時間いましたが、誰も来なくて一安心(笑)。

寒さに耐えて頑張ってくれたヨメには感謝。 |

|

あ!表側にフツーに下れる遊歩道があったんだ!(笑) |

|

何となく、真面目に保存する気がちょっとはあるのかな?って感じでした。 |

|

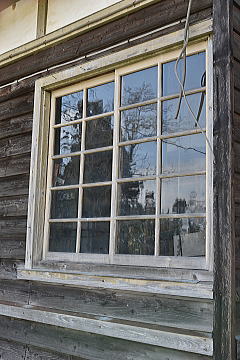

続いて譲原小学校跡。 |

|

道の駅「上州おにし」の裏手にあって、綺麗に整備された状態で残っています。

まぁ、映画のセットぢゃあるまいし、あまりに整備されてるのも詰まらないんですが・・・・・・。 |

|

必要なのは適度に荒れた廃墟感と、それと何より行く人のモラルでしょうね。ソッと訪ねてソッと去る。

特に壊したりヘタな落書きするくらいしか能の無い知能の低いヤンキーは法律で駆除できないもんでしょうか。アタマが極端に悪いから、何でもかんでも心霊物件にしちゃうし。 |

|

次のポイントを目指してて気になって入ったのがココ。 |

|

ヤマキ醸造という味噌・醤油の蔵元です。 |

|

こういった取り組みは健康志向や自然志向の高まりもあって、どこでも結構人気ありますね。 |

|

直営売店で味噌やら醤油やら随分買い込んでしまいました。

旅行で大切なことの一つに「女性の土産購入に茶々を入れないこと」っちゅうのは間違いなくあると思います(笑)。 |

|

店の前には遅咲きの山桜。 |

|

さらに、意外に近くにあることが判明したので間瀬湖に。

|

|

日本最古のコンクリート製農業用潅漑ダム・・・・・・と但し書きだらけの日本一だそうですが、驚くほど沢山の釣り客がいました。 |

|

出来たのは昭和13年だそうです。 |

|

地味なスポット満載(笑)。

少し天気が怪しくなって来てます。まぁここまでが今の時期としては信じられないくらいに晴れて暖かったんですが。 |

|

たしかに全体の作りは古めかしい印象。 |

|

堰堤下に降りる階段があったので下ってみました。 |

|

ちょっと廃墟っぽいかも。 |

|

ダムマニアではないので、あまり気の利いたコメントが書けません。 |

|

本来の目的地に到着。 |

|

案内所には地元の生んだ偉大なる国学者・塙保己一の像が飾られてました。

盲目のハンディキャップを背負いながら、驚異的な記憶力によって「群書類従」を著した江戸末期の在野の巨人と言えましょう。 |

|

ところでどうしてこんな公園が目的なんだ?って!? |

|

・・・・・・それは坂を上ってった先にあります。 |

|

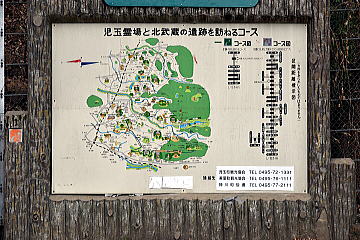

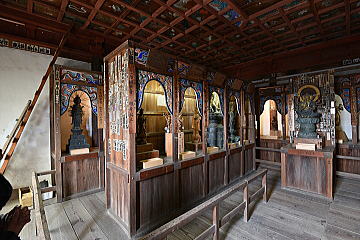

これ。栄螺堂。

成身院というよりは「児玉の百体観音堂」として知られています。天明の浅間山の噴火後、利根川沿いに流れ着いた多くの死者を弔うために出来たと言われます。 |

|

鰐口はなんと重量750kg!

埼玉県では最大だそうです。 |

|

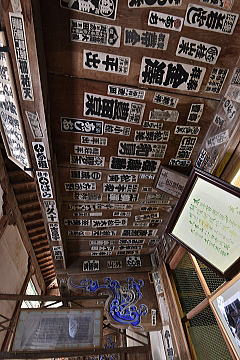

ビッシリと貼られた千社札。

いや〜、かつて一時は私も勘亭流で「あさいらむいんさいれんす」とか作ろうかな〜?なんて思ったこともありましたが、今の時代迷惑にしかならないんで止めました。 |

|

案内の人にくっ付いて早速中を拝観。 |

|

ちなみに現存するこの建物はオリジナルではなく、明治43年に再建されたもの。 |

|

栄螺堂特有の二階建て三層構造が良く分かります。 |

|

内部は全体的に荒れた印象で、板絵なんかも稚拙ながら味わい深い。 |

|

案内してくれたスタッフの人。 |

|

大分上の方まで登って来ました。 |

|

この寺が不幸だったのは、壇林といって学問所であったために檀家からの御布施収入が無く、明治以降急速に経営が行き詰ったことです。 |

|

最上階の内陣全景。 |

|

天井の絵もナカナカの味わい。

細かく説明受けたんですが、忘れました。 |

|

あ、一つだけ「サルの絵には小さく蚊が描かれてます」って言われたような・・・・・・。 |

|

ともあれこんなに立派なのに上記の理由で衰微したトコに戦後の荒廃が追い打ちをかけた結果、仏像類なんかも浮浪者に持ち去られたりして、殆どが近年の寄進によるもの。 |

|

左右に並ぶ真新しい賽銭の木皿の下は、本来の賽銭入れる口があって、それは一ヶ所に集まる仕組みになってるそうです。

栄螺堂恐るべし!アナログ巨大集金マシンだったんですな。 |

|

ただ、下の板を開けて潜り込まないといけなくて大変なんで今は使ってないとのコトでした。 |

|

学問所としてはこれも埼玉の生んだ巨人・渋沢栄一とのつながりがどぉこぉとも聞かされました。 |

|

「あ〜、そぉいや深谷の血洗島の出身で近いっすもんね〜」って答えたら、案内の人がビックリしてました。

たしかに「ちゃぁらじま」って読める人は少ないかも。 |

|

今は無住の単なるお堂になっちゃってますが、それでも年に一度は法要が行われてるようです。 |

|

ここはマイナーな存在なんですが、年一日だけ公開の取手の長禅寺なんかよりも個人的には感動しました。 |

|

せっかくここまで来たんだから足を伸ばして太田の曹源寺栄螺堂も見るべきだ!とアドバイスを受けて、帰路とは逆方向に。 |

|

そしたら住職、今から外出で今日はムリですとのこと。

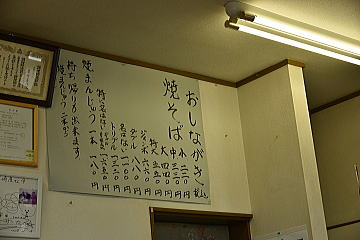

ここまで来て何もなしで帰るのも業腹なんで、有名な黒焼そばの「岩崎屋」に。 |

|

入った時はそれほどでもなかったんですが、見る見るうちに満員になりました。 |

|

焼そばは量の多さで細かく10段階に分かれており、トリプルの上は「特に名はない(ギャル曽根盛り)」、さらに巨大な「特に名はないの上」となってます。 |

|

ヨメは「中」、私は「ジャンボ」にしてみました。

それにしても群馬に焼きそばの店が多いのはやはり、横手や富士宮同様、糸へん産業と関係があるのかも知れません。 |

|

まずは群馬名物焼きまんじゅうをつまみます。 |

|

蒸しパンを網焼きにして、みたらし団子のタレを掛けたようなモノを想像してください。 |

|

焼そば到着。

噂通りで本当に真っ黒。遠近感もあって手前のが妙に巨大に見えますね。 |

|

潔いほどに肉は入っておらず、大量の麺にごく少量のキャベツ、あとは青海苔だけというシンプルな構成。

見た目ほどに味は濃くありません。 |

|

ツヤツヤ光る焼きそばをヨユーで完食して今回の旅はお仕舞い。

天候がさらに下り坂に向かう中、一路東京に戻りました。 |

----Asylum in Silence----秘湯 露天 混浴から野宿 キャンプ プログレ パンク オルタナ ノイズまで

Copyright(C) REWSPROV All Rights Reserved |

|

|